お役立ち情報

腸と脳の関係は?脳腸相関について知ろう

全身の健康のカギとなるのが「腸」。

腸は人体で最大の免疫器官といわれており、その証拠に腸には免疫細胞の約60%以上が存在しています。

全身の健康の要である腸ですが、実は腸内細菌が「脳」の働きにも影響を与えることが様々な研究からわかってきており、注目が高まっています。

本記事では、腸と脳の関係や与えあう影響について解説します。

腸と脳の関係は?

腸は脳から独立した独自の神経ネットワークを持っており、「第二の脳」とも呼ばれています。

腸は脳からの指令がなくても独立して活動できるものの、双方はさまざまな経路を介してつながっています。

具体的な伝達経路は、以下の3つです。

- 神経系

- 循環系*1

- 免疫系*2

※1循環系とは血液やリンパ液を体内に循環させる器官のこと

※2免疫系とは細菌やウイルスを防ぐ体内の仕組みのこと

これらの経路を通して、脳と腸は情報伝達をおこなっています。

脳腸相関とは

脳と腸が互いに影響を及ぼし合う関係を「脳腸相関(のうちょうそうかん)」といいます。

脳腸相関で起きると考えられているものには、以下のようなものがあります。

- 腸の働きはストレスの影響を受けやすい

- 腸の働きが記憶に影響する

- 腸から脳に情報が伝達される

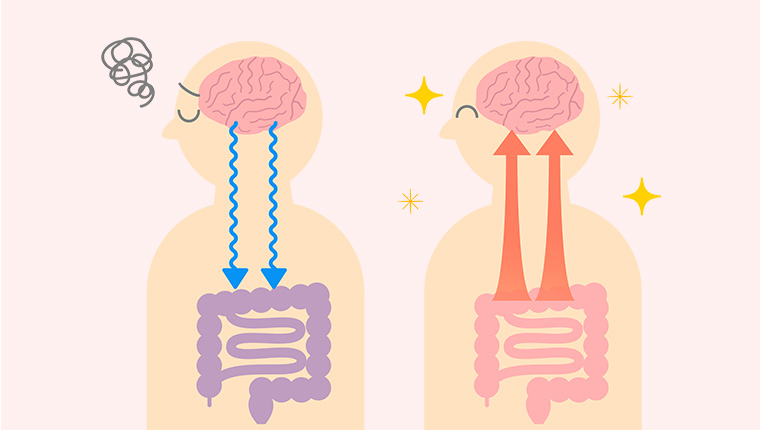

腸の働きはストレスの影響を受けやすい

ストレスや緊張を感じたとき、おなかが痛くなったり、違和感を覚えたりした経験をお持ちの方もいるでしょう。

「旅行中は便秘になってしまう」という方がいるように、ささいな環境の変化が腸の機能に影響を与えることがあります。

このように脳で感じたストレスが腸に影響を与えることは、広く知られるようになってきました。

腸の働きが記憶に影響する

腸には、有害な菌などが腸から体内に入り込まないように守るバリア機能があります。

ストレスなどで腸内環境が乱れると、バリア機能が低下し有害物質が体内に入り込み、全身が軽度な炎症を引き起こした状態になります。

これが血液を通して脳に伝わると、脳内で炎症状態を引き起こすおそれがあります。

脳に影響を与える腸内環境をケアすることは、記憶にとっても大切だと言えるでしょう。

腸から脳に情報が伝達される

腸の調子が悪いと、その情報が脳に伝わって抑うつや不安などのネガティブな気分を引き起こすことが知られています。

便秘が続くと、気分がスッキリしないという方も多いのではないでしょうか。

また、最近では、腸内細菌が「人の食べ物に対する欲求」に影響を与えている、という研究結果もあります。

無性に何かを食べたいと感じるとき、それは身体に不足しているものを補給するために、腸の神経が脳に情報を伝えているのかもしれません。

腸と脳のどちらも良い状態に整えるための方法

腸と脳を良い状態に保つためには、以下のことを意識してみてください。

- 食生活を整える

- ストレスをためないように心がける

- 脳に働きかけるビフィズス菌を摂取する

良好な腸内環境を保つことで、結果として脳にも良い影響を与えられるでしょう。

食生活を整える

脂質の多い食事や食べすぎが続くと、腸内の悪玉菌が増え、腸内環境の悪化につながりやすくなります。

腸内環境が悪化し、便秘が続くと、集中力の低下を招いたり、自律神経が乱れたりする原因にもなるため、日頃から食生活を整えることを意識しましょう。

腸内環境を整える食事については、以下の記事でも詳しく解説しているのであわせてご覧ください。

腸内環境を整える食べ物とは?コンビニで手に入る商品やおすすめの腸活レシピもご紹介

ストレスをためないように心がける

脳がストレスを感じると、腸にもその情報が伝達されておなかが痛くなってしまうことがあります。

ストレスによって腸の動きが悪くなることがあるため、こまめにリフレッシュできるような状態をつくっておくと良いでしょう。

また、睡眠不足はストレス耐性を下げる大きな原因となります。

生活リズムを整えて、質の良い睡眠が取れるような工夫をしましょう。

森永乳業が発見!腸に届いて、脳に働く菌

森永乳業は、脳と腸の関係を研究する中で「ビフィズス菌MCC1274」に、認知機能の一部である記憶力を維持する作用が期待できることを見出しました。腸に届いて認知機能を維持する働きをする、いわば腸に届いて脳に働く菌です。

このように、認知機能を維持する働きがあるビフィズス菌を摂取するのもおすすめです。

森永乳業の「ビフィズス菌MCC1274」摂取における臨床試験の記録は、以下で詳しくご覧いただけます。

参照:軽度認知障害(MCI)の疑いがある方の認知機能改善作用及び、血中パラメーターHbA1cとの相関関係に関する「ビフィズス菌MCC1274」研究

腸と脳は切り離せない関係

腸も脳も良好な状態を保つためには、バランスの取れた食事や規則正しい生活が大切です。

ビフィズス菌を補って、腸内環境を改善することは、脳の働きにとても大切なことなのです。